L'ibrido descritto al Terminillo da Cortesi all'inizio del XX secolo tra "Orchis provincialis pauciflora" e "Orchis mascula rosea" (denominazioni oggi desuete per O. pauciflora e O. mascula, quest'ultima oggi definita come Orchis ovalis) si è poi dimostrato essere l'ibrido più comune del genere Orchis, almeno in Italia, là dove i due genitori sono in simpatria e specialmente in sintopia. Ma soprattutto sono note da tempo popolazioni di questo ibrido ampiamente diffuse soprattutto sulle montagne dell'Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo, miste a popolazioni formate dai parentali stessi o più spesso in alternativa a quelle o anche loro probabili sostituti. Fin dall'ultimo ventennio del secolo scorso era andata maturando l'ipotesi di considerare queste popolazioni come espressione di un processo di speciazione di origine ibridogena, più o meno stabilizzatasi in seguito a ripetuti contatti secondari nell’area periglaciale appenninica, ovviamente in presenza di caratteristiche di habitat favorevoli come quelli originati da suoli calcarei. Le analisi molecolari a larga scala su queste popolazioni (Luca et al. 2010, 2012) hanno sostanzialmente avallato questa ipotesi, dimostrando un'insolita assenza di barriere pre- e post-zigotiche, che potrebbe aver favorito sia un'estesa introgressione, sia la possibilità di un processo di speciazione in questi ristretti ambiti montani. Difficile stabilire se questi processi siano in atto o effettivamente compiuti, ma l'evidente successo riproduttivo dell'ibrido farebbe pensare che queste popolazioni siano composte da ibridi F2 o di successive generazioni, più o meno anticamente stabilizzatesi. Queste comunità 'miste' esprimerebbero quella potenziale riserva di variabilità adattativa tipica delle aree con più generazioni ibride.

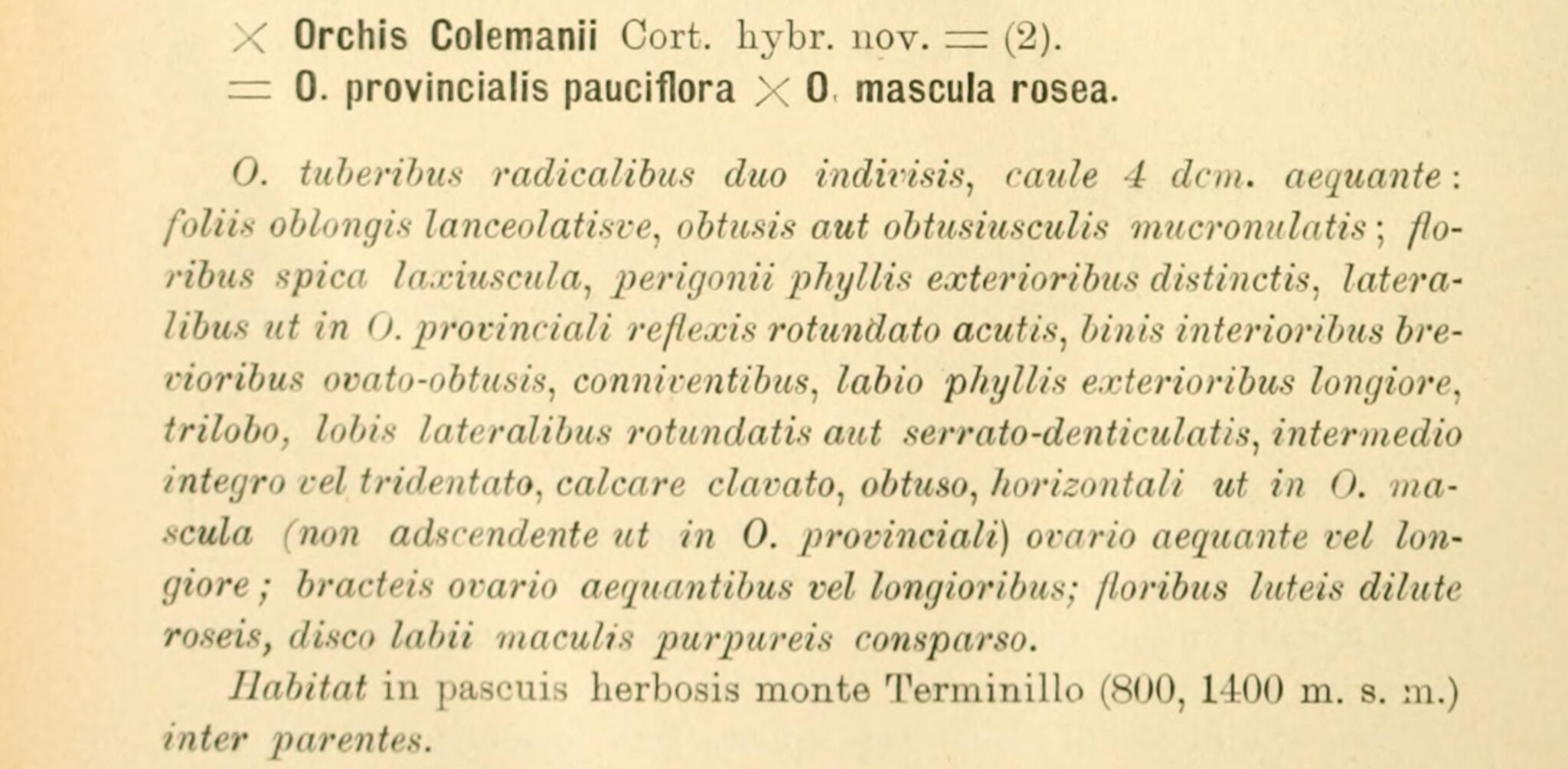

Ovviamente tutto ciò non riguarderebbe gli ibridi più o meno occasionali che si possono trovare nell'areale comune alle due specie parentali, isolati o anche all'interno delle popolazioni (ibrido Orchis ×colemanii, del quale andrà presto rivista la nomenclatura). Spesso si nota come questi ibridi in molti siti siano in espansione, a danno dei parentali, e specialmente di O. ovalis, spesso in regresso o scomparsa.

Dalla sua lunga osservazione delle popolazioni laziali-abruzzesi, il socio GIROS Giampaolo Picone ha anche ipotizzato che insieme agli ibridi chiaramente riconoscibili come tali, nelle popolazioni dai caratteri stabilizzati possano a volte trovarsi esemplari di Orchis pauciflora dai colori molto variabili, a volte confondibili con gli stessi ibridi.

Bibliografia citata:

> LUCA A., BELLUSCI F., PELLEGRINO G. & MUSACCHIO A., 2010: Orchis ×colemanii: solo un ibrido o un caso di speciazione in atto? In: Società Botanica Italiana, Gruppi per la Floristica e la Biosistematica vegetale: “La biodiversità vegetale in Italia: aggiornamenti sui gruppi critici della flora vascolare, comunicazioni”. Dipartimento di Biologia Ambientale, La Sapienza Università di Roma, 22-23 ottobre 2010: 31-32.

> LUCA A., BELLUSCI F., MENALE B., MUSACCHIO A. & PELLEGRINO G., 2012: Orchis ×colemanii hybridization: Molecular and morphological evidence, seed set success, and evolutionary importance. – Flora 207: 753–761.