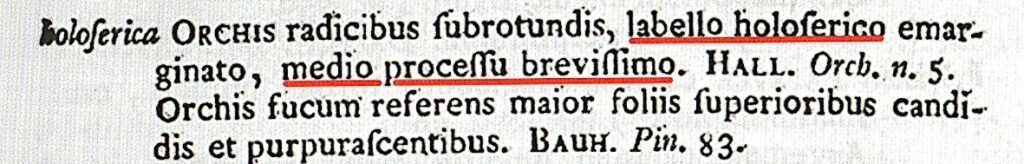

Riassumiamo in breve l'annosa disputa nomenclaturale sull’entità più rappresentativa delle Fuciflorae, iniziata a partire dal 1967, quando W. Greuter, rilevando giustamente non adeguato il nome Ophrys fuciflora (Crantz) Rchb.f. 1831 (Bas.: Orchis fuciflora Crantz 1769), adottò l’epiteto Ophrys holoserica Burm.f. 1770 (considerando errore di ortografia la mancanza della 'e' e correggendolo quindi secondo le norme ICN in holosericea). Da allora continua la controversia tra i sostenitori di O. fuciflora (soprattutto di area inglese e francese) e quelli di O. holosericea (soprattutto tedeschi e italiani), addirittura è stato anche adottato il ‘doppio epiteto’ Ophrys fuciflora / holoserica (Hennecke 2021).

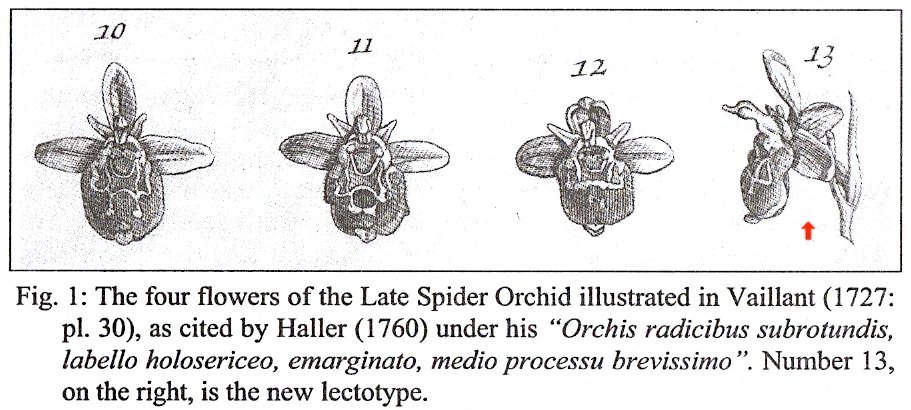

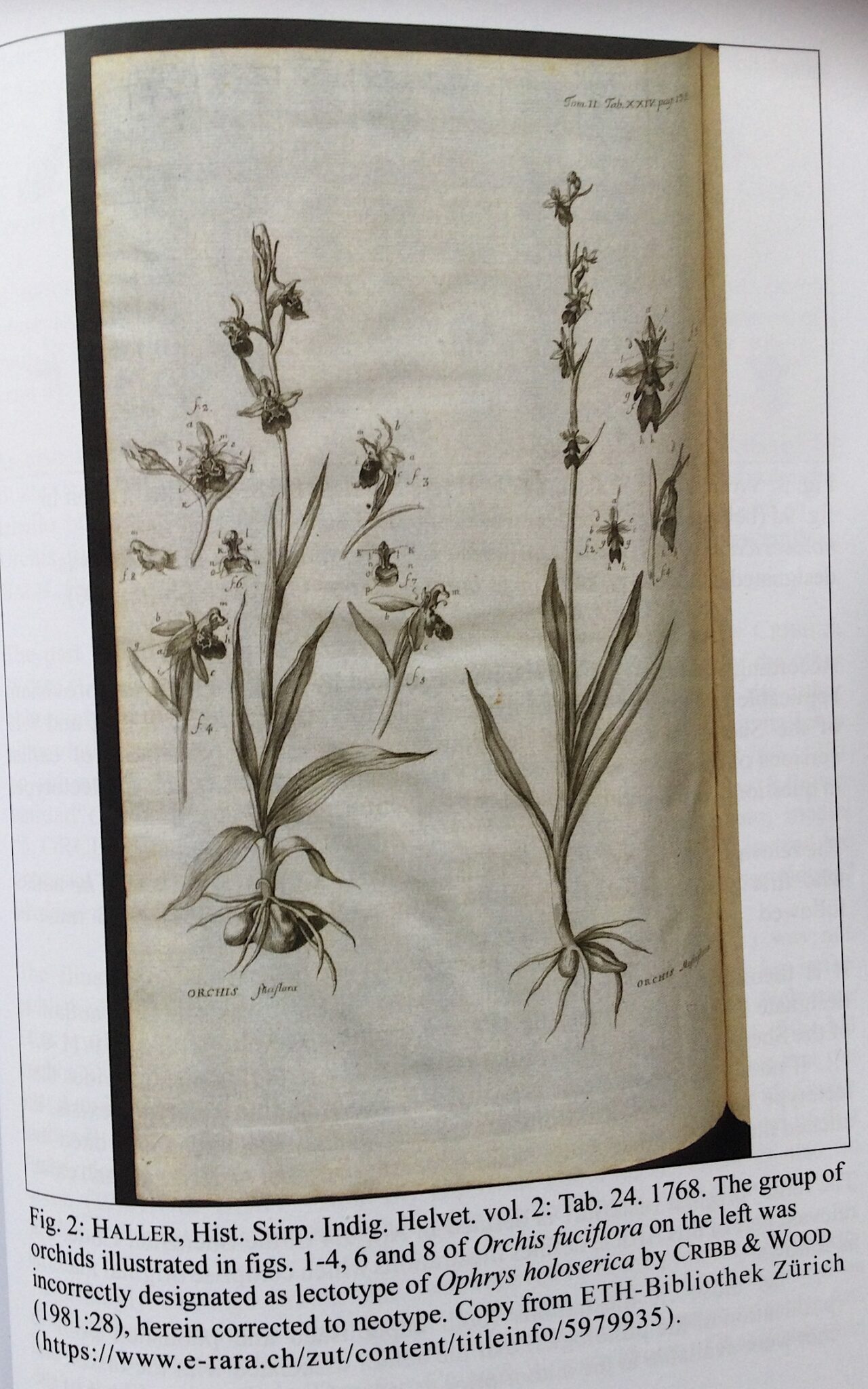

Per i primi il lectotipo indicato nei disegni di Haller 1768 (in Romolini & Souche 2012: 79) rappresenterebbe invece una Ophrys apifera (della quale O. holosericea sarebbe quindi sinonimo); Greuter (2008) aveva creduto di aver chiarito la questione, designando un nuovo lectotipo nel disegno di Vaillant 1727 citato da Haller 1760 (☞ immagine sopra), che dalla visione laterale dell'apicolo raffigura indubbiamente O. holosericea. Ma Lewis & Kreutz (2022) hanno riconosciuto come formalmente non corretti secondo le norme ICN questi lectotipi, e hanno tipificato come neotipo valido del basionimo di Burman 1770 quello di Cribb & Wood 1981 da Haller 1768 (☞ immagine sopra), il primo riferibile a quel protologo. Di conseguenza hanno confermato che il nome corretto è Ophrys holosericea, prioritario sull'epiteto fuciflora che in precedenza era stato usato in senso generico, e solo nel 1793 fu riferito invece a questa entità specifica (Arachnites fuciflora F.W. Schmidt), quindi oltre due decadi dopo la pubblicazione del basionimo di Burman.

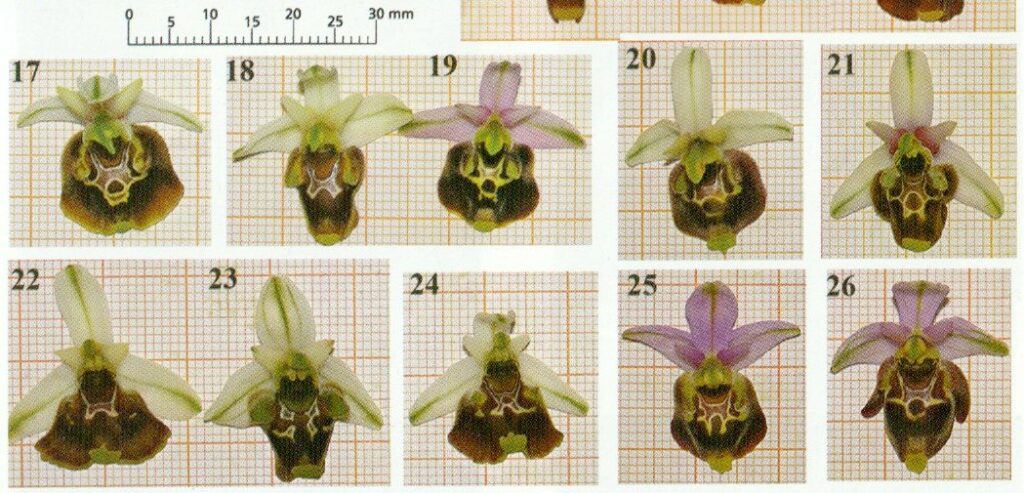

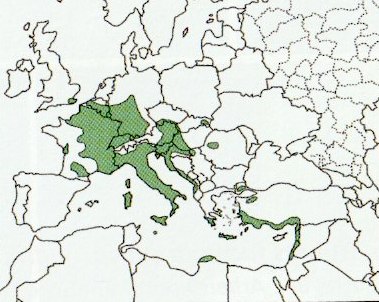

Rimane la forte incertezza sulla presenza di O. holosericea s.s. in Italia e nel Sud-Est francese, a causa delle forme molto variabili che vi predominano, diversamente che nel resto della Francia e nel Centro-Europa, dove la forma tipica appare piuttosto costante. Ma si veda a questo proposito anche Lorenz et al. (2010), per i quali le differenze tra le popolazioni sud-germaniche e nord-italiche di O. holosericea non appaiono tali da giustificare separazioni tassonomiche tra le stesse (neanche a livello di sottospecie, rango a cui l'autore ricorre abitualmente). Invece Romolini e Souche (ma anche Demange e Delforge) non hanno considerato Ophrys fuciflora s.s. presente in Italia, dove sarebbe sostituita al Nord da una indefinita O. fuciflora s.l. Una decina di altre entità, soprattutto nella penisola, sono state inquadrate come specie abbastanza controverse, qui presentate come tali per ‘comodità divulgativa’ più che per piena convinzione, apparendo spesso piuttosto come semplici ‘varianti’ più o meno casuali di O. holosericea. Tra queste soprattutto Ophrys appennina, cinnabarina, dinarica, gracilis e pinguis sono le più strettamente riferibili a O. holosericea, insieme a O. lorenae e O. paolina, con areali ancora più limitati (per non dire della recente 'riscoperta' della finora ignorata ☞ O. brachyotus). Altre entità meridionali a fiori grandi e labello allargato sembrano tendere più verso tipologie orientali, senza alcun dubbio sul loro rango specifico, come Ophrys apulica, O. candica, O. dinarica ecc. In realtà si notano davvero poche differenze tra la descrizione o l'iconografia della supposta ‘O. fuciflora s.l.’ del Nord Italia rispetto a quelle degli esemplari francesi di 'O. fuciflora s.s.’, e soprattutto si nota spesso la variabilità dei fiori, che sembra paradossalmente la caratteristica principale e costante della specie (☞ foto soprastanti). Un ulteriore problema di inquadramento sorge - specialmente al Nord - per quelle Holosericeae con fiori medio-piccoli ma a fioritura non particolarmente tardiva (☞ Osservazioni schede di O. tetraloniae e O. brachyotus).

Particolarmente apprezzabile, anche se non risolutivo, l'importante lavoro di Demange (2011) che ha proposto, sulla base di un dettagliato confronto dei caratteri di tutte le entità francesi sud-orientali e italiane riferibili a O. holosericea / fuciflora, una ripartizione complessiva in 7 gruppi per circa 25 entità, molte delle quali senza nome. Un numero sicuramente esagerato, con risultati utili per i dati registrati ma non certo condivisibili, anche perché è oggettivamente difficile distinguere una 'specie' dall'altra, così come è impossibile creare una chiave identificativa su caratteri estremamente variabili e incostanti. Tanto più che lo stesso autore sottolinea che alcuni caratteri macroscopici come i colori dei tepali, la macula o la forma del labello, hanno meno importanza di altri che si notano meno e sono anche meno 'misurabili', come la struttura della cavità stigmatica o il campo basale o la pelosità del labello, che invece possono avere un ovvio ruolo di rilievo nelle modalità riproduttive delle piante tramite l'impollinazione.

Bibliografia citata:

> DELFORGE P., 2016: Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. 4° éd., Delachaux et Niestlé, Paris (F).

> DEMANGE M., 2011: Contribution à la connaissance du complexe d'Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench en France et en Italie. – L'Orchidophile 188: 5-17 (1e pt); 190: 213-223 (2e pt); 190: 289-299 (3e pt).

> GREUTER W., 2008: On the correct name of the Late Spider Orchid Ophrys holosericea and its typification. – J. Eur. Orch. 40 (4): 657-662.

> HENNECKE M., 2021: Beiträge zur Gattung Ophrys. Selbstverlag, Remshalden (D).

> LEWIS L. & KREUTZ K., 2022: On the correct name of the Late Spider Orchid, and its appropriate spelling: Ophrys holosericea. – J. Eur. Orch. 54 (3-4): 329-348.

> LORENZ R., PERAZZA G., MARTINI F. & BOEMO A., 2010: Note sul complesso di Ophrys holosericea in Italia nordorientale. – GIROS Notizie 44: 1-15.

> ROMOLINI R. & SOUCHE R., 2012: Ophrys d'Italia. Éd. sococor. St. Martin de Londres (F).